Flammenionisationsdetektor

Messung von Kohlenwasserstoffverbindungen (THC) und Methan (CH4)

FID – Flammenionisationsdetektor

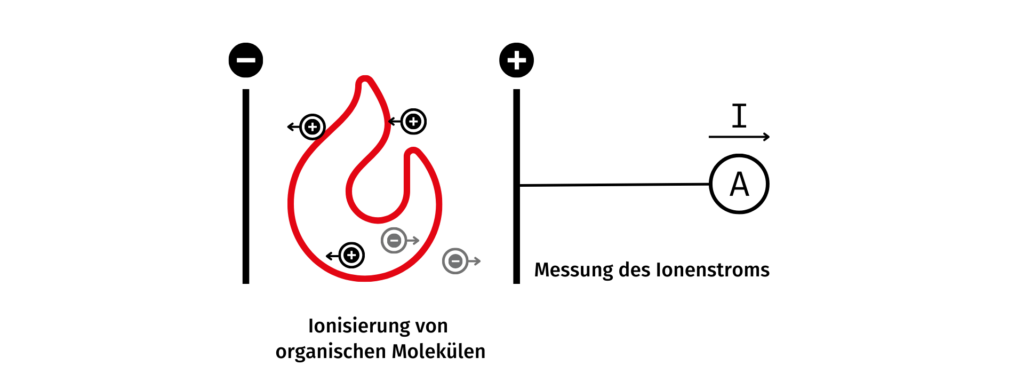

Die Flammenionisationsdetektion dient zur Messung organischer Verbindungen und wird insbesondere für die Detektion von Kohlenwasserstoff-Verbindungen (HC) eingesetzt. Das Messprinzip basiert auf der Ionisation der im Probengas enthaltenen Kohlenstoffatome in einer Wasserstoffflamme. Durch Mischen des Wasserstoffes mit sauberer Brennluft entsteht Knallgas, welches sich durch Zünden der Glühkerze in der Brennkammer entflammt. Die Flamme brennt dabei innerhalb des elektrischen Feldes zwischen zwei Elektroden, wobei durch Chemieionisation CH+ und H3O– Ionen entstehen. Diese werden von der an den Elektroden angelegten Gleichspannung abgezogen. Abhängig von der Anzahl an im Probengas enthaltenen HC-Verbindungen bzw. der Anzahl an organisch gebundenen Kohlenstoffatomen (C-Atome), erhält man einen entsprechenden Strom an den Elektroden. Dieser ist sehr gering (pA-Bereich) und wird deshalb zur Detektion elektrisch verstärkt. Über diesen Strom kann aufgrund der linearen Proportionalität zwischen den Größen auf die Kohlenwasserstoff-Konzentration im Probengas rückgeschlossen werden.

Da bei diesem Messprinzip vor allem die Kohlenstoffatome (C-Atome) ionisiert werden, erhält man für höhere Verbindungen mit mehreren C-Atomen (z.B. C3H8) auch einen höheren Strom am Detektor. Soll der Anteil der verschiedenen HC-Verbindungen angegeben werden, so kann dieser über sogenannte Response-Faktoren ermittelt werden. Diese sind stark vom Aufbau der Messkammer, sowie dem Durchfluss an Probengas abhängig, weshalb Response-Faktoren für jeden Flammenionisationsdetektor individuell ermittelt werden.

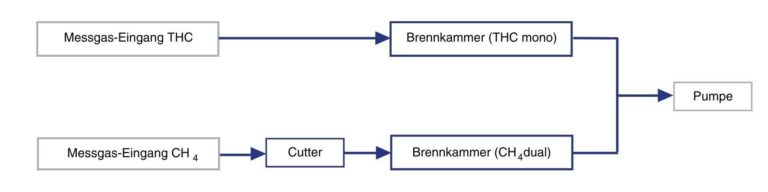

Bei der dualen Messung wird in einer zweiten Brennkammer Methan (CH4) gemessen. Daazu werden mit Hilfe eines thermischen Cutters langkettige Atome reduziert, sodass nur Methan für die Messung im Probengas zurückbleibt. Aus der Differenz ergibt sich so die Konzentration der Nichtmethan Kohlenwasserstoffe (NMHC).

Da bei diesem Messprinzip vor allem die Kohlenstoffatome (C-Atome) ionisiert werden, erhält man für höhere Verbindungen mit mehreren C-Atomen (z.B. C3H8) auch einen höheren Strom am Detektor. Soll der Anteil der verschiedenen HC-Verbindungen angegeben werden, so kann dieser über sogenannte Response-Faktoren ermittelt werden. Diese sind stark vom Aufbau der Messkammer, sowie dem Durchfluss an Probengas abhängig, weshalb Response-Faktoren für jeden Flammenionisationsdetektor individuell ermittelt werden.

Messprinzip – Aufbau Brennkammer

In der Brennkammer strömt ein Gemisch aus Wasserstoff (Brenngas) und dem zu analysierenden Probengas ein. Durch Zuführen der Brennluft, kann mit Hilfe der Glühkerze eine Knallgasflamme entzündet werden.

Die Elektroden zur Detektion des durch die Ionisation verursachten Stromes sind schalenförmig um die Flamme angeordnet. Vor dem Detektor findet eine elektrische Verstärkung der sehr geringen Ströme statt. Sowohl die Brennluft (synthetische Luft) als auch das Brenngas (H2) müssen dem FID extern zugeführt werden.

Factsheet zur Technologie

Wir haben die wichtigsten Infos zur Technologie, Anwendungsmöglichkeiten und unsere technischen Gestaltungsmöglichkeiten in einem übersichtlichen Factsheet zusammen gefasst.

FID – Flammenionisationsdetektor Sensoren & Analysatoren

Vorteile auf einen Blick

Sehr hoher Dynamikbereich

Extrem hohe Linearität über weiten Konzentrationsbereich

Simultane Messung von THC und CH4 mittels Cutter-Technologie

Kontinuierliche Messung

Für den Dauerbetrieb geeignet

FID Sensoren & Gasanalysatoren

Unser Angebot

Brauchen Sie Unterstützung?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der perfekten Gasanalysatoren Produkte für Ihre Bedürfnisse. Sprechen Sie mit uns über die FID Technologie und unsere kundenspezifischen Gasanalysatoren oder OEM Sensoren mit Flammenionisationsdetektor.